テーピング基礎講座

テーピング基礎講座

応急処置

スポーツなどでケガをしたとき、

医療機関を受診するまでの間、

ケガを悪化させず、できるだけよい状態に保っておくために「応急処置」を行う必要があります。

応急処置を適切に行うと、症状の悪化を防ぐことができ、短期間で治すことに大変役立ちます。

もし、応急処置をしなかったり、適切でなかったりすると、症状が悪化したり、ケガが治るまでに時間が長くかかったり、場合によっては取り返しのつかないことになってしまうこともあります。

いざというときのために、正しい応急処置の知識を身につけましょう!

手足に多いケガへの対処法

ラクな姿勢をとらせ患部を保護する

突発的に身体に大きな力が加わったり、疲労などによってもケガは起こります。

まず痛みのない姿勢をとらせ、患部を保護、固定し、早めに医療機関を受診することが大切です。

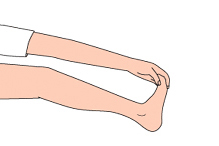

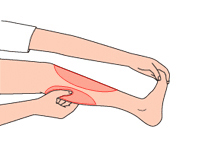

こむらがえり

一般的に「つった」と表現される痛みのことで、ふくらはぎによく起こります。

応急処置

以下のいずれかの方法で痛みや「つり」を緩和することができます。

一度起すとクセになりやすいので、ウォームアップとクールダウンを徹底して十分に行いましょう。

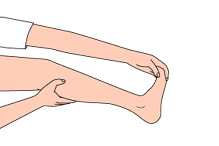

STEP

01

「つって」いる筋肉と膝(ひざ)をゆっくりと伸ばす(つま先を起すように上げる)

STEP

02

「つって」いる筋肉を強く圧迫する

STEP

03

「つって」いる筋肉のまわりをやさしくマッサージする(筋肉のまわりを全体的に)

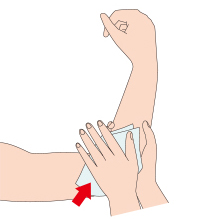

突き指

突き指は軽視されがちですが、指の関節の捻挫(ねんざ)や、腱・靱帯の断裂、脱臼、骨折などが生じていることがよくあります。

腫れがひどく、皮ふが紫色になっている場合は骨折も疑われます。

突き指をしたら、引っ張ったりせず、ケガをひどくしないように注意しましょう。靱帯や腱・骨が傷ついていたら、乱暴な処置はケガをひどくすることもあるので注意が必要です。

応急処置

突き指の場合は、まず固定。そして冷却です。違和感が続く場合は、整形外科を早めに受診しましょう。

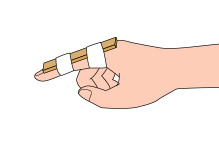

STEP

01

副木などの添え木で患部を固定

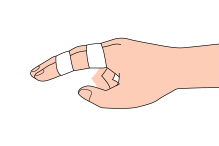

STEP

03

氷やアイスパックなどで冷却

脱臼

外から見ても脱臼とわかる場合は、関節がずれた感じと激しい痛みがあるので身体を動かすこともできません。

しかし、完全に脱臼しなくても「はずれかけた」状態、あるいは「はずれたけれどすぐに戻った」という"亜脱臼"の場合、整形外科を受診しない人も多くみられます。

脱臼・亜脱臼は適切な治療を受けないとクセになりやすいので、特に最初の脱臼、亜脱臼の際は、必ず整形外科で診察と治療を受けましょう。

応急処置

固定と冷却を続けながら、できるだけ早く整形外科で適切な処置を受けてください。

脱臼は時間がたてばたつほど元に戻すのが難しく、神経を圧迫してシビレや麻痺が発生することもあります。

1、患部を動かさないようにきちんと固定する

2、患部に氷やアイスパックをあてて冷やす

肩関節を脱臼したときは、まず三角巾などで腕をつる。

肘(ひじ)の関節を90度にし、腕が胸の前に来るようにする。

三角巾がなければ、大きめのタオルや風呂敷などで代用可。

さらに腕が動かないように、幅が広い包帯やタオルなどで身体と一緒に固定する。

痛みのない姿勢を保てるようにすることがポイントです。

特にRICE(ライス)処置が必要とされるケガ

捻挫(ねんざ)-ひねる

足首や膝(ひざ)などに起こりやすく、軽くみられがちな捻挫(ねんざ)ですが、靭帯が部分的に切れたり、完全に切れてしまうケースもあるので注意が必要です。

打撲-ぶつける

運動が終わってから「青くなり腫れていることに気がついた」という程度なら問題はありませんが、ひどい場合は、痛みで歩けなくなったり、眠れなくなったりすることもあります。

肉離れ-引っ張られる

筋肉が強い力で引っ張られて起こる肉離れは、受傷直後からRICE(ライス)処置を行う必要があります。

出血のあるケガへの対処法

あわてずに傷口をよく観察して適切な処置を行う

傷口から血が出ていると、誰だってあわててしまうものです。

傷口が開き、出血を伴う場合は、まず傷口を洗浄して、止血をすることが大切です。

すり傷(擦過創・さっかそう)

スポーツではよくあるケガですが、応急処置が適切だと、大事に至ることはほとんどありません。

応急処置

傷口をきれいにする

水道水で傷口をきれいに洗います。痛みがひどくて洗えない場合は、放置しておくと感染する恐れがあるので医療機関を受診しましょう。

傷が深く、ひどい出血がある場合は、清潔なガーゼやタオルで傷口を圧迫し、すぐに医療機関を受診してください。

切り傷(挫創・ざそう)

鼻出血

いわゆる"鼻血"は、鼻の穴の浅いところで起きていることがほとんどです。

鼻に変形が見られる場合は鼻骨骨折が疑われるので、速やかに医療機関を受診しましょう。

応急処置

1、鼻骨を骨折している場合もあるので、鼻が変形していないかどうか確かめます。

その際は、決して触らず、形の変化を見るようにします。

2、変形していないようなら、出血している方の鼻を、目線を下にしてややうつむき加減にし、鼻の真ん中にある壁(鼻中隔)に向かって5~10分ほど押し続けます。

鼻に変形の見られる場合は「整形外科」あるいは専門である「形成外科」を受診してください。

鼻の中央の壁に向かって押し続ける。

5~10分が目安。

※鼻出血を止めるために後頭部を叩く人がいますが、効果がない上に危険なので絶対にやめましょう。

また、顔を上に向かせると鼻血が喉をつたって気管に流れる恐れがあるので、絶対にやめましょう。

その他の症状への対処法

手当を行う前に、どこをケガしたのか、全身をよく観察する

まず、身体の状態をよく観察しましょう。一見意識があるように見えても、支離滅裂なことを言ったり、記憶の一部を失っていることもあるので、手当を行う前に注意深く観察することが大切です。

首のトラブル

首のケガは、頭と同様に緊急の処置や診察が必要な場合があります。首や額を強打したり、手足が全く動かせない、握力が弱い、手足のシビレ、首が痛くて動かせない、触った感じが鈍いといった状態のときは、すぐに救急車を呼ぶと同時に、すぐに運動を中止させ、仰向けに寝かせて安静を保ちましょう。

脳しんとう

転倒や激しいタックルなどで頭を打った場合、一時的に意識や記憶を失うことも少なくありません。頭や首、身体を動かさない状態で、次のようなことをチェックします。

[1] 意識は正常か

[2] 簡単な質問(氏名や日時など)に答えられるか

[3] 頭痛や吐き気、シビレがないかどうか

すべて大丈夫なら、安静にしてしばらく様子をみましょう。何か異常が見られた場合は、脳神経外科などがある医療機関を受診してください。症状がひどい場合は、すぐに救急車を呼びましょう

熱中症

夏や梅雨どきの体育館などは高温多湿になりやすく、脱水症状やけいれん、異常な体温上昇など、熱中症を起こしやすくなります。このような症状が見られたら、一刻も早く専門的治療を受ける必要があるので、すぐに救急車を呼び、次のように対応しましょう。

[1] 患者を日かげなど、涼しい場所に連れて行く

[2] 寝かせて衣類をゆるめる

[3] 水をかけたり、氷などを身体にあてて体温を下げる

過換気症候群

さっきまで何でもなかったのに突然呼吸が荒くなったり、倒れたり、けいれんしたりすることがあります。これは過換気症候群の場合があります。必要以上に呼吸をしすぎて、血液中の酸素と二酸化炭素のバランスが崩れて起こります。強い緊張や不安感など精神的な要因が背景にある場合によく起こります。

このようなときは、決して慌てず、冷静に対応することが大切です。口元にビニール袋などをあてて、自分のはいた二酸化炭素を吸わせ再呼吸させることもありますが、まずは患者の気持ちを落ち着かせることが先決です。